行政書士法人メイガス国際法務事務所

輸出者の方への法務サービス

トップ > 業務内容・ご依頼の流れ > 輸出者の方への法務サービス

行政書士法人メイガス国際法務事務所 は、総合商社・航空機メーカー・海運会社・通信キャリア・医科大学・中央省庁・国立研究所など、平成30年の創業以来、1千社超(令和7年5月末時点)に輸出関連のサービスを提供してきました。

個々の案件としては、ODA案件や防衛装備品の輸出といった政府プロジェクトや、海外での化学プラント建設といった数百億円規模の大型案件から、展示会用サンプルの一時輸出、ミスシッピング品の返送といった日常的なケースまで、幅広く対応しています。

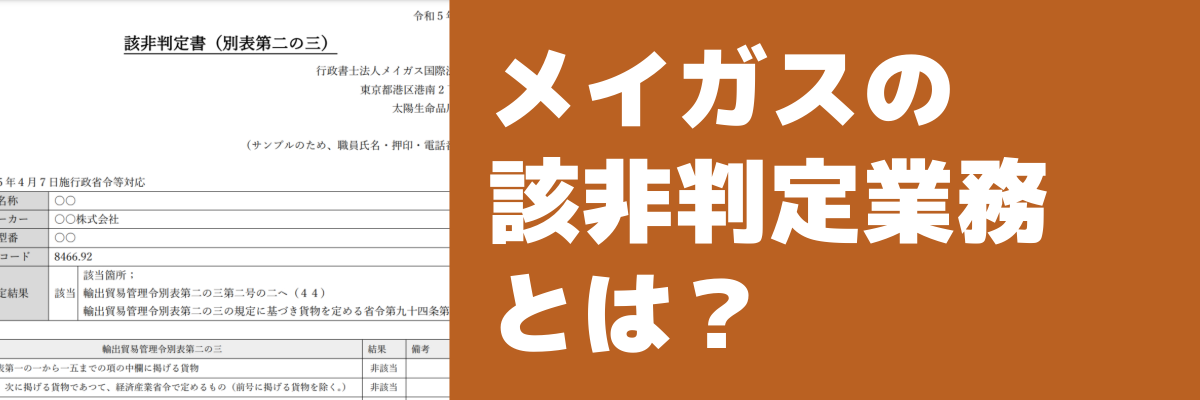

弊所では、該非判定(輸出する品目が輸出規制に該当するか否かの判定)、相手方の取引審査、輸出許可申請サポート、万が一の通関事故対応に至るまで、ワンストップで支援しております。

該非判定(リスト規制対応)

輸出に際しては、輸出したい品目が輸出規制に該当するか否かを判定する「該非判定」が重要となります。

我が国には様々な輸出規制がありますが、最も有名なものは「外国為替・外国貿易法(略:外為法)」の政令及び省令である、「輸出貿易管理令(略:輸出令)」と「貨物等省令」に基づく輸出規制かと思われます。

輸出令別表第一では、安全保障の観点から、輸出に際して我が国が制限をかけている貨物がリスト化されています。貨物等省令では、輸出令別表第一でリスト化された輸出規制対象貨物の、具体的なスペックを定めています。

例えばアルミニウム製のスキューバダイビング器材を輸出したい場合、当該ダイビング器材が輸出規制に該当するか調べるために、輸出令別表第一と貨物等省令を確認します。スキューバダイビング器材は、外為法では「自給式潜水用具」と呼ばれており、輸出令別表第一の十四項(五)で「自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの」が規制されています。ここでいう「経済産業省令」とは、貨物等省令を指しています。

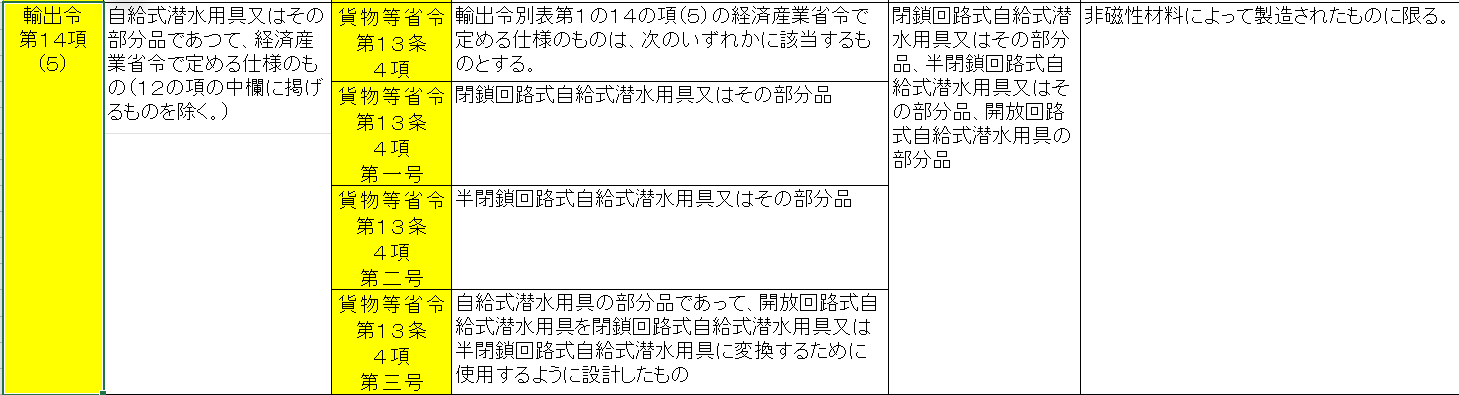

貨物等省令十三条四項では、以下のように輸出規制の対象となる仕様を定めています。

ここで、閉鎖回路式や、半閉鎖回路式、開放回路式という耳馴染みのない言葉がでてきました。乱暴に解説すると、閉鎖回路式や半閉鎖回路式は「吐いた空気を再循環して吸う」タイプです。潜水時に気泡が出にくく軍事作戦(水中破壊工作)にも使われるような特殊な構造のスキューバダイビング器材です。

一方、一般的なレジャーダイビングで使われるのは、開放回路式と呼ばれるタイプで、吐いた空気はそのまま水中に排出されます(ブクブク泡が出ている映像を見られたことがあると思います)。

今回の規制(上記の表)を見ると、貨物等省令13条4項一号では、閉鎖式のスキューバダイビング器材とその部品が、同二号では半閉鎖式のそれが、同三号では、開放式のスキューバダイビング器材を半閉鎖式や閉鎖式に改造するための部品(リブリーザーと呼びます)が、それぞれ規制されていることがわかります。

よって、通常のブクブク泡が出るタイプのレジャーダイビング用のスキューバ器材であれば、これらの項番に非該当となり、輸出令別表第一の輸出規制に該当しないことがわかります。

このように、同じ「スキューバダイビング器材」でも、構造や種類によっては外為法上の輸出規制対象に該当する場合があるため、スペックの確認が不可欠です。

こうした「一定の製品をリスト化して輸出規制の対象とするスキーム」のことを「リスト規制」と呼び、「この品目は輸出規制に該当するのか?」を判断するプロセスを「該非判定」と呼びます。

該非判定には、単に製品名だけでなく、材質・動作原理・構成部品・使用目的・設計意図などの技術的な詳細が必要となることも多くあります。また、仕様書、図面、取扱説明書、(ソフトウェアの場合)ソースコードのような資料をもとに判断することもあります。

今回は説明のために簡単な例をご紹介しましたが、実際はもう少し難しい作業となることが多く、例えば通信装置の該非判定を行う場合は、スペクトラム拡散通信や周波数ホッピング、ウルトラワイドバンド変調といった基礎的な通信関係の用語を理解しておかないと判定できません。これらの機能の有無により該非判定の結果(該当/非該当)が変わるためです。

また、化学品の該非判定を行う場合は、輸出令別表第一だけでなく、輸出令別表第二にも基づいて該非判定を行う必要があります。輸出令別表第一では、化学品が輸出先で軍事転用されないか、化学兵器の原料とならないかという安全保障の観点から輸出規制が行われていますが、輸出令別表第二では、化学品がオゾン層を破壊しないか(モントリオール条約の規制対象物質でないか)、麻薬の原料とならないかなど、安全保障以外の観点(今回の例では環境保護と犯罪抑止の観点)から輸出規制が行われています。

以上のように、該非判定においては技術と法令の両方の知識が必要とされますので、苦労されている企業様が多く、弊所では該非判定に関するご相談対応や、該非判定書のリーガルチェック、該非判定の代行、該非判定実務の出張レクチャー等を実施しております。詳しくはこちらのページをご覧ください。

弊所職員による輸出関連のコラム記事は下の画像をクリック(リンク先は弊所のリクルートサイトです)

取引審査(キャッチオール規制対応)

該非判定の結果が該当であった場合、輸出するためには経産省に対してNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を用いて輸出許可申請(電子申請)を行う必要があります。もし不許可となった場合は、輸出することができません(行政不服審査請求や行政訴訟により争うことはできますが、一般的ではありません)。

それに対して該非判定の結果が非該当であった場合、輸出先が輸出令別表第3に掲げる国(いわゆるホワイト国、グループA国。北米や欧州の国々が主に指定されています)である場合はそのまま輸出できますが、輸出先が輸出令別表第3に掲げる国以外である場合は、「取引審査」を行い、貨物の使用目的や、最終需要者を確認して、問題がないか審査する必要があります。審査結果に問題があれば、輸出許可申請が必要となります。問題がなければ、輸出が可能です。このスキームを「キャッチオール規制」と呼びます。

例えば韓国に非該当品を輸出する場合、韓国はグループA国のため、キャッチオール規制の対応は不要となり、原則として輸出が可能です。それに対して中国に非該当品を輸出する場合、中国はグループA国ではないため、キャッチオール規制の対応が必要となり、エンドユースやエンドユーザーを確認する取引審査が必要となります。

他法令対応

本ページではこれまで外為法について解説してきましたが、貨物によっては、外為法以外の法令についても輸出時に対応する必要があります。

例えば、廃棄物を輸出する場合は、外為法以外にバーゼル法や廃棄物処理法の対応/検討が必要となりますし、自動車を輸出する場合は、外為法以外に道路運送車両法の対応/検討が必要となります。

弊所では、輸出したい貨物に関係する法令をスクリーニングし、許認可取得に必要な費用面・時間面でのコストとハードルをお伝えしたり、必要な許認可を申請するお手伝いをしております。

輸出者の方への提供サービス例

・輸出したい貨物に関係する法令のスクリーニング

・安全保障貿易管理に関する社内規程の策定支援

・各種包括許可の取得支援

・米国輸出管理改革法(ECRA)/米国輸出管理規則(EAR)のご相談(EAR該非判定等)

・防衛装備品の輸出に関する許認可対応(外為法、防衛装備移転三原則 等)

・食品の輸出に関する許認可対応(外為法、食品衛生法、農産物輸出促進法、食糧法 等)

・動物の輸出に関する許認可対応(外為法、種の保存法、狂犬病予防法、鳥獣保護法 等)

・医薬品/医療機器の輸出に関する許認可対応(外為法、薬機法 等)