行政書士法人メイガス国際法務事務所

許認可等のご相談

トップ > 業務内容・ご依頼の流れ > 許認可等のご相談

行政書士法人メイガス国際法務事務所では、安全保障・貿易法務・技術法務に関する知見を活かして、許認可等に関するご相談に回答しております。

相談の方法・流れ

ご相談は、スポット契約又は顧問契約(あるいは初回無料相談)にて対応しております。

ご相談の方法は、対面・Web・メールからお選び頂けます。対面の場合、弊所にご来所頂くか、御社にお伺いさせて頂くことができます(全国対応)。

ただ、製品実機や資料を拝見しやすいことや、御社内の技術者の方などへの急な確認等がしやすいことから、原則としては、御社にお伺いさせて頂く形をお勧めしております。

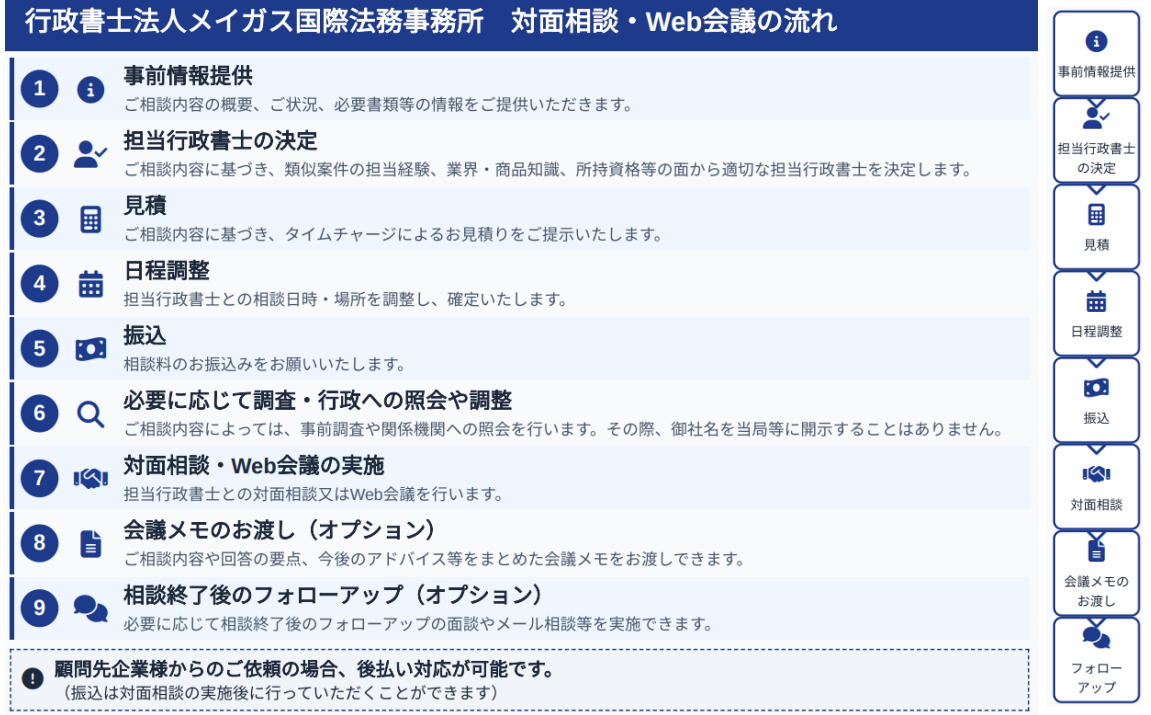

対面相談・Web会議の流れは以下の通りです。

相談内容・相談事例

より早い段階からご相談を頂くことでリスクが軽減されることも多くありますので、「取扱商材はまだ決まっていないが、前広に輸入の相談をしたい」、「現行の社内体制では問題があるが、何から相談すればいいのかもわからない」という場合でも、お気軽にご相談下さい。

あるいは、「該非判定をする場合の最初のステップを知りたい」といった、一般的・初歩的な質問についても、ご遠慮なくご相談下さい。

よくあるご相談事例は以下のとおりです。

「輸入しようとしている電気製品について、電気用品安全法の対象になりますか?対象となる場合、電気用品名はなんですか?また、どう判断すれば良いですか?当該商品を販売する際に必要な許認可は他に何がありますか?既に類似する製品を、電気用品安全法について一切検討しないまま輸入販売してしまっているのですが、どれくらいまずいですか?できればリコールは避けたいのですが、今後、どのような順序で進めていけばいいですか?」

「開発中の商品を製造・販売するために遵守すべき法律や取得すべき許認可、受けるべき試験はどのようなものがありますか?また、当社の現在の体制や規模から、当該許認可や法令対応は現実的だと思いますか?どれくらいハードルが高いですか?許認可対応のためには、試験費用などどれくらいの金銭的負担が発生しますか?類似製品の試験結果をある程度流用できますか?試験に不合格となったらどうなりますか?試験対策として簡単にできることは何かありませんか?」

「無人潜水艇を公海に持ち出して海洋調査を行う予定ですが、外為法上の輸出になりますか?どこにも寄港しませんが、輸出許可申請は必要ですか?輸出許可申請が必要な場合、申請者は①無人潜水艇を使用する会社、②無人潜水艇を所有する会社、③海洋調査を依頼した会社のどこになりますか?また、無人潜水艇の該非判定書を自分なりに作成してみたのですが、該非判定の方法はこれで問題ないですか?判定項番に漏れはないですか?最後に、無人潜水艇が取得したデータを外国企業へ提供する際に、外為法の規制を受けるかどうかを簡単に判断する方法はありませんか?」

相談前にご準備頂きたいこと

上記のようなご相談について、効率的に議論・意見交換ができるように、事前に資料の収集や論点の整理をおすすめしています。具体的な懸念内容や相談者様のお考えをまとめた資料を事前に頂けていると、論点を事前に絞り込むことができ、必要に応じて事前調査も行えますので、大変助かります。

そうはいっても、何を聞くべきかもわからないというケースも多く存在しますので、漠然とした内容、例えば「新事業全般について懸念される点を意見してほしい」といった相談事項についても対応しております。その場合は、弊所の貿易法務・技術法務に関する許認可対応という知見から、気づいたことをアドバイスさせて頂きます。

その場合でも、以下の4つの情報を(一部だけでも)事前にお送り頂けると相談がより有意義なものとなりますので、ご検討頂ければ幸いです。

① ご相談に至った経緯・背景(特に、通関事故や製品事故、当局からの指摘、ECモールからの照会、社外からの警告等、何か相談に至った外的要因・端緒がある場合はお伝え下さい)

② 貨物・技術・ソフトウェア等に関するご相談である場合、当該貨物・技術・ソフトウェア等の概要や機能がわかる営業資料・技術資料・販売ページのURL等

③ ご不安な内容、懸念事項、必要とされている情報など(漠然としていても構いません)

④ 今後の計画、希望の方向性(再来月にはどうしても販売したい、ハードルが高いなら輸出したくない、リコールにかかる以上のコストをかけてでもリコールを回避したい、相談の結果を受けてゆっくり考えたい、行政との対立やグレーゾーンはできるだけ避けたい 等)

弊所が相談業務を通して実現したいこと

弊所は下記の3点を相談業務を通して実現したいと考えており、これにより御社だけでは気づかなかったリスクに気づいたり、今後の方向性や課題解決の糸口を一緒に探すことを目指しています。

① 貨物や技術の輸出入、新商品の開発・製造・販売、貿易関係の社内体制整備や社内規程策定など、貿易法務・技術法務に関する様々な内容について、どのような課題を克服しなければならないかを、まず明確にする。

② 次に、明確になった課題に対して、許認可対応等のハードルの高さ/低さを、時間・費用等のコストや対応難易度/手間等から、総合的に検討し、現実的な対応方針を提案する。

③ 最後に、複数提案させて頂く対応方針案について、それぞれのメリット/デメリットや、御社側で特にどのような視点から検討して頂きたいか等を伝えながら、 今後の方向性を共に考える。

相談可能範囲

行政書士法1条の3により、行政書士は、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じることができるとされています。

これにより、多くの安全保障・貿易・技術関係の許認可申請書類について、弊所が相談業務を行うことができますが、「これは経費になるのか」といった税務相談や、「従業員が交通事故を起こしたがどう賠償しよう」といった法律相談は、それぞれ税理士や弁護士などの専門家にご相談頂く必要があります。もし誤って行政書士の範囲外となるご相談を弊所に頂いた場合は、適切な相談先をご説明致します。